これまでに取り組んできた主な研究

1. 琵琶湖深水層におけるCL500-11系統の優占の発見

琵琶湖全域の深水層でCL500-11系統の細菌が優占し、水温躍層の季節的な消長を反映した増減パターンを示すことを示しました。(Okazaki et al., 2013)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 琵琶湖深水層で優占するCL500-11系統の細菌

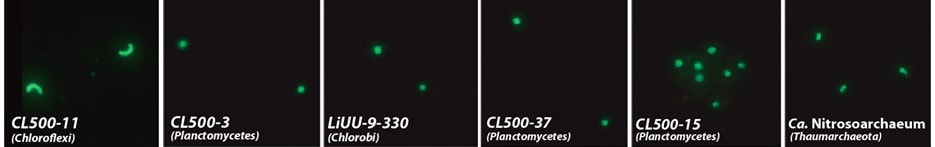

2. 琵琶湖水中に生息する細菌群集の時空間網羅的な調査

琵琶湖において時空間網羅的な細菌群集組成の解析を行い、琵琶湖の深水層にはCL500-11以外にも深水層のみに生息する細菌系統が多数存在することを示し、深水層には表水層とは大きく異なる独自の細菌群集が生息していることを明らかにしました(Okazaki & Nakano 2016)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 琵琶湖に生息する微生物の図鑑

3. 全国の大水深淡水湖の調査

さらに全国の10の大水深淡水湖で同様の調査を行い、琵琶湖で見つかった深水層特異的な細菌系統群が、琵琶湖だけでなく複数の大水深淡水湖に広くに分布し、優占することを示しました。 (Okazaki et al., 2017)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 淡水湖の深層に生息する細菌たち

4. 海外の大水深淡水湖の調査

主にヨーロッパの研究者と共同で、海外の大水深淡水湖の調査も行っています。本研究ではアルプスの氷河湖でもCL500-11系統の細菌が優占することを明らかにし、その現存量の時空間分布を明らかにしました(Okazaki et al., 2018)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ アルプスの氷河湖もCL500-11だらけ

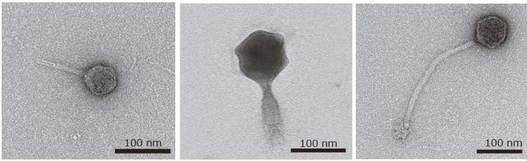

5. 琵琶湖水中の細菌・ウイルスのショットガンメタゲノム解析

琵琶湖水中に生息する細菌と、それに感染するウイルスのゲノムをメタゲノムで網羅的に決定し、その多様性を明らかにするとともに、生態系内で重要な機能を担うとみられるウイルスとホストを特定しました(Okazaki et al., 2019)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 琵琶湖の細菌・ウイルスのゲノムカタログ

6. ロングリードアンプリコンシーケンスを用いた湖沼細菌の微小多様性の解明

世界中の湖に共通して生息する細菌系統を対象にPacBioシーケンサーを用いた高解像度なアンプリコン組成解析を行い、従来の系統解像度では明らかにできなかった系統内多様性の存在を示しました。湖沼細菌にも明確な地理的隔離が存在することや、系統間で多様化の程度に差があり、種としての生存戦略の違いを反映している可能性を示しました(Okazaki et al., 2021)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 離れた湖にいる細菌同士はやっぱり違う

7. ロングリードメタゲノム解析を用いた琵琶湖細菌ゲノムの塩基・構造多型の実態解明

ロングリードメタゲノムとリードマッピング解析を組み合わせ、従来法では捉えられなかった環境中の細菌ゲノムにおけるわずかな変異を塩基多型・構造多型の両側面から網羅的に検出可能な手法を確立し、琵琶湖に生息する細菌群集の多様性の実態を高解像度で明らかにしました。さらにその結果の解析から、ウイルス感染への抵抗性、および細菌群集の集団サイズがゲノムの多様化をつかさどる主要因であることを示しました。(Okazaki et al., 2022)。また、この研究で開発したDNAとRNAの同時抽出法も短報として発表しています(Okazaki et al. 2023)。

※詳細はこちらもご覧ください⇒ 環境微生物のゲノム多様性を高解像度に検出~「似て非なるゲノム」から生物多様性の源泉に迫る―